トップページ > 最新情報

「港区×渋谷区 Web3.0スタートアップ ピッチ大交流会 ~Web3.0×グローバル×コンテンツ×スタートアップ領域における地域集積を生かしたオープンイノベーション~」を開催いたします。ぜひご参加くださいませ。

https://minato-sansin.com/event/minato_shibuya_web3/

【開催日】

2023年3月7日(火) 時間:開始14:15 終了17:20 ※終了後、交流会(17:30~19:00)

【開催場所】

港区立産業振興センター内 札の辻スクエア11階 ホール大

【開催趣旨】

新しい事業領域であるWeb3.0 は成⻑性豊かなスタートアップの取組が⽬覚ましく市場成⻑を牽引しており、様々な事業会社とのオープンイノベーションはスタートアップ・事業会社の双⽅の成⻑に繋がることが期待できます。

そして、港区と渋⾕区は隣接した地域であり、Web3、グローバル、コンテンツ(デザイナー、アート、デジタルコンテンツ等)、スタートアップに関する領域においていずれもステークホルダーが集積しているという地域の強み・特徴があり、双⽅のコミュニティを深化させることで事業共創の創発に繋がります。

本イベントでは、Web3 Girls創設者たぬきち氏司会のもと、元スクウェア・エニックス⽶国法⼈COOの岡⽥⼤⼠郎⽒、株式会社みらいワークス執行役員久野 芳裕 氏、株式会社シリコンバレーベンチャーズCEO 森若幸次郎 氏に基調講演をいただくとともに、港区・渋⾕区のスタートアップより多数のピッチ発表をいただきます。

Web3.0 領域におけるビジネス参⼊に関⼼がある⽅、スタートアップへの⽀援に関わるステークホルダーの⽅、デザイナー/アーティストなど、ぜひご参加ください。

【申込方法】

港区立産業振興センターホームページからお申し込みください。

https://minato-sansin.com/event/minato_shibuya_web3/

【参加費】

無料(交流会費:1,000円)

【定員】

280名

【タイムスケジュール】

14:15~14:20 ◆開会挨拶、取組紹介

港区⽴産業振興センター

14:20~14:25 ◆挨拶、取組紹介

渋谷区 グローバル拠点都市推進室 佐藤 凱 氏

14:25~14:45 ◆基調講演

岡田 大士郎 氏 (元スクウェア・エニックス 米国法人 COO)

Web3時代のメタバースコミュニティDAOのつくり方と運用手法 ‒クリエイター&アーティストにとっての自己表現場つくり新時代‒

アントレプレナーマインドを持つクリエイターやアーティストがDeFiやGameFi、NFTを活用しながら資金を創り出す事例も紹介し、スタートアップ企業の事業ヒントをお伝えします。

14:50~15:10 ◆基調講演

久野 芳裕 氏 (株式会社みらいワークス執行役員)

スタートアップと事業会社/CVC によるオープンイノベーション ~新しい成⻑産業をグローバル⽬線でダイナミックに切り拓く共創エコシステム~

15:15~15:35◆基調講演

森若 幸次郎 氏 (株式会社シリコンバレーベンチャーズ 代表取締役社長兼CEO )日本の大企業とスタートアップがとるべきグローバル戦略

〜海外企業とアライアンスを組むハードルとメリット〜

世界を牽引する企業は共通してグローバルなチーム、サービス、プロダクトを持っています。日本の大企業とスタートアップも、同様にグローバルな視野と世界最先端テクノロジー、経営手法を学び、戦略的に取り組まなければなりません。 今回はグローバルビジネストレンドを紹介しつつ、海外連携におけるハードルとメリット、グローバル戦略のヒントをお伝えいたします。

15:35~15:45◆途中休憩

15:45~17:20◆スタートアップピッチ

1)MarbleXR株式会社 代表取締役 木村 沙那

ダイアナ 氏ファン経済圏に特化したAR/MRアプリ「mARble」の開発

参考:https://marblexr.io/

2)TOTEMO(とても株式会社) CEO Marty Roberts 氏

ストリートアートNFTの可能性

参考:https://linktr.ee/TOTEMO

3)メタエクシード株式会社 代表取締役CEO 櫻井 優人 氏

Web3プロダクト開発における必要人材育成アカデミアの創設

4)ストレイム アートアンド カルチャー株式会社 COO 片岡 治樹 氏

アート保有権販売から得た会員権3.0ビジネスモデルの可能性

参考:(サービス紹介ページ)https://straym.com/

(運営会社紹介ページ)https://straym.co.jp/

5)CROSSTECH(DTS株式会社) 企画設計 アーキテクチャー 中西 威人 氏

日本発の自律分散ストレージ統合型パブリックブロックチェーン

参考:(会社ホームページ)https://www.dts-1.com/

(サービス紹介ページ)https://cross.technology

6)Tempura technologies 共同創業者/COO 上田 剛大 氏

Web3 gaming hub「SAKABA」について

参考:(会社ホームページ) https://tempuradao.xyz/

(サービス紹介ページ)https://sakaba.xyz/

7)OpenSkyBlue(UHS株式会社) クリエイティブ ディレクター 木川 雄介 氏

WEB3を使ったヒトとイヌのウェルビーングな社会をつくるDAOプロジェクト

参考:(会社ホームページ)https://uhs.company

(サービスwebページ)https://metabows.space

8)PARDEY株式会社 代表取締役 齋 善晴 氏

WEB3 ソリューション

参考:https://www.pardey.land

9)アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役 佐藤 拓哉 氏

コーポレートメタバースとWeb3特化型チーム共創プロジェクト

参考:https://www.arousal-tech.com

10)株式会社ルーラ ファウンダー(兼)COO 田中 昌明 氏

web3時代における新しい観光体験の普及に向けて

参考:https://www.rural.ne.jp

ー 途中休憩 ー

11)株式会社bitFlyer クリプトストラテジー部 副部長 大和 省悟 氏

bitFlyerの業務内容や目指す世界について

参考:https://bitflyer.com/ja-jp

12)株式会社UPBOND 代表取締役 水岡 駿 氏

本質的なWeb3の活用事例

参考:https://www.upbond.io/

13)シンシズモ株式会社 代表取締役社長 赤川 英之 氏

NFTauthを活用してNFTコミュニティを実店舗に集客する

参考:(会社ホームページ)https://synschismo.com

(サービスLP)https://synschismo.com/nftauth

14)株式会社YuBASE 代表取締役 坂尻 愛明 氏

作品と世界を結ぶプラットフォーム “AnyPalette”

参考:https://any-palette.com

15)アニメートアーク株式会社 代表取締役CEO 駒宮 直樹 氏

体験を財産に変えるWeb3.0プラットフォーム『アニカナ』

16)NUNW株式会社 代表取締役 レネ・パウレズィヒ 氏

人生のフットプリントをブロックチェーンで残す

参考:https://www.nunw.jp/

17)株式会社HashPort 代表取締役CEO 吉田 世博 氏

“譲渡不可なNFT” Soulbound Token (SBT)が切り開くWeb3の未来

参考:https://hashport.io

17:30~19:00◆交流会

※タイムスケジュール、登壇者、登壇順は予告なく変更することがあります。

主催:港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

事業担当:株式会社キャンパスクリエイト(電気通信大学TLO)

【問い合わせ先】

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部 042-490-5728

お申し込み時にご提供いただいた個人情報は主催、共催者で適切に管理いたします。

是非ご参加ください。

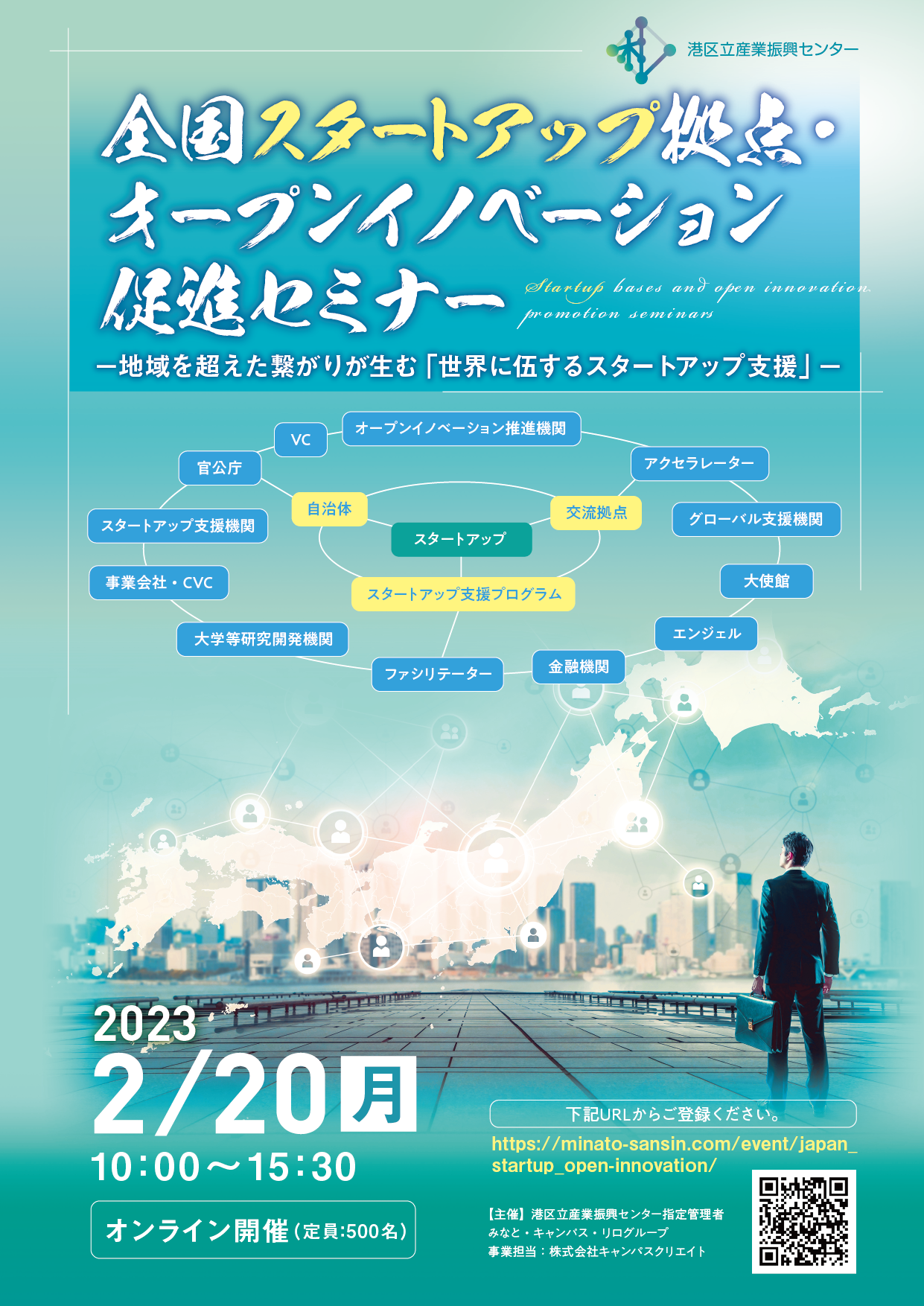

2023年2月20日(月)「全国スタートアップ拠点・オープンイノベーション促進セミナー」を開催いたします。ぜひご参加くださいませ。

https://minato-sansin.com/event/japan_startup_open-innovation/

【開催日】

2023年2月20日(月) 時間:開場10:00 終了15:30

【開催場所】

オンライン(zoomウェビナー)

【開催趣旨】

スタートアップ拠点の創設が全国的に広がり、各拠点ではスタートアップ支援が活発になされています。スタートアップ拠点には、スタートアップの事業成長に役立つ魅力ある支援プログラム・制度を備えているだけでなく、各地域に所在する成長性があるスタートアップの情報・ネットワークが集積しているとともに、様々なスタートアップ支援組織と連携することでスタートアップ振興に取組んでいます。その取組の実態は一見見えづらいものの、域外連携・海外連携も含めて活動の活発性/成長度は目覚ましく、スタートアップ拠点と繋がることで、スタートアップはもちろんスタートアップと関わる多くのステークホルダーに対して、事業を成長させるヒントやネットワークを広げるきっかけを提供することにも繋がります。

本イベントでは、地域スタートアップ振興に向けて活発に取り組んでいる全国のスタートアップ拠点の取組をご紹介します。活用可能な支援プログラムを探しているスタートアップ、有望なスタートアップを探索されている事業会社/VC/CVC、スタートアップ拠点との連携に関心がある支援組織、大使館、拠点間連携を模索したいスタートアップ拠点の方など、ぜひご参加ください。

【参加費】

無料

【定員】

500名

①10:00-10:25 開催挨拶・趣旨説明・取組紹介

登壇者:小野寺 仰

株式会社キャンパスクリエイト 港区立産業振興センター運営部 クリエイティブコーディネータ(港区立産業振興センター指定管理者構成団体)

登壇テーマ:港区のビジネスポテンシャル/交流拠点と全国連携/グローバル連携の融合で目指すスタートアップ支援

②10:30-10:55 基調講演

登壇者:吉田 錦弘 氏

Agorize Japan 株式会社 カントリーマネージャー

登壇テーマ:シンガポールとフランスから学ぶ、政府や民間主導のスタートアップ支援について

【登壇概要】

◆スタートアップの支援において環境整備や起業家育成だけでなく、スタートアップが生まれ、挑戦できる機会や場所の提供も必要となっています。多数の施策があるなかで、チャレンジという仕組みを用いたアイディアの集結・起業家やイノベーションの発掘と誘致・社会課題への挑戦なども今後日本において必要とされるのではないかと考えております。

◆グローバルでのオープンイノベーションチャレンジのマネジメントシステムを提供するAgorize社が支援先である、毎年数千のスタートアップが全世界から応募されるDeepTechスタートアップコンテストSlingshotを主催するシンガポール政府、そして世界最大規模のオープンイノベーションの祭典Vivatechnologyが主催されるフランスにおける事例やそれぞれの取り組みをご紹介しながら、スタートアップ振興に向けて全国様々な自治体から民間企業の皆様にとって、ベンチマークや学びとなれるお話をお伝えしていきます。

URL:参考:https://www.agorize.tokyo

③11:00-11:25 取組紹介

登壇者:石塚 理博 氏

NEXs Tokyo マッチングコンシェルジュ

登壇テーマ:東京都が運営するスタートアップ総合支援拠点「NEXs Tokyo」について

【登壇概要】

「NEXs Tokyo」は、情報とヒューマンネットワークの集積地である「東京」のリソースを最大限活用し、全国各地と連携しながら国内外への広域展開を目指して羽ばたいていくスタートアップを支援することを目的とした、東京一極集中のスタートアップ文化とは一線を画す取組となります。

具体的には、都内に拠点を置き全国各地そして世界への事業展開を目指す東京のスタートアップをJUMP、都外に拠点を置き首都圏そして世界での事業加速を目指す地域のスタートアップをDIVEと名付け、成長・連携の場としての『コミュニティ』と国内外での事業展開を加速化する『プログラム』という2つの特徴的な支援を提供します。

④11:30-11:55 取組紹介

登壇者:移川 順子 氏

(公財) 大田区産業振興協会 ハネダピオセクション チーフ

登壇テーマ:ものづくりのまち大田区のスタートアップ・ベンチャー支援

【登壇概要】

東京都・大田区には、日本のものづくりを支えてきたものづくり企業のネットワークと世界に繋がる羽田空港があります。ものづくり企業向けの支援メニューも豊富で、特にハードウェア系のスタートアップ企業にとって魅力のある町だと自負しています。また、2020年には羽田空港近くにスマートシティ先行モデルプロジェクトの認定を受けた新産業創造・発信拠点「羽田イノベーションシティ」がオープン、その中に住所登記も可能な「PiO PARK(ピオパーク)」が誕生しました。PiO PARKはコワーキング利用やイベント開催が可能な産業交流空間で、当協会が利用者同士の交流やイノベーションをサポートしています。

当日は、これら羽田の新しい施設のほか、大田区が提供する支援メニュー、環境や立地を活かして活躍するスタートアップやベンチャー企業、大田区企業との連携事例などをご紹介いたします。

<URL>

途中休憩

⑤13:00-13:25 取組紹介

登壇者:佐藤 凱 氏

渋谷区グローバル拠点都市推進室 主任

登壇テーマ:渋谷区のスタートアップ・エコシステムについて

【登壇概要】

渋谷区ならではの多様なスタートアップ企業が数多く生まれ、大きく成長していくスタートアップ・エコシステムの構築を目指し、主に3つの分野からスタートアップ支援事業に取り組んでいます。

◆環境整備

官民連携コンソーシアム「Shibuya Startup Deck」によるスタートアップのための多様なエコシステム形成、優れたスタートアップを認定する制度「S-Startups」、起業家育成プログラム「Shibuya Startup University」など

◆グローバル化

海外起業家に向けた日本での起業・生活支援として、スタートアップビザの取得を中心とした窓口「Startup Welcome Service」、世界に向けて英語で日本のスタートアップシーンを発信するグローバルメディア「Black Box」など

◆実証・実装

スタートアップ技術の実証・実装を支援する「Innovation for New Normal from Shibuya」、産官学民が連携し社会課題・行政課題の解決を図るオープンイノベーションラボに向けた検証の実施など

URL:https://shibuya-startup-support.jp/jp/

⑥13:30-13:55 取組紹介

登壇者:

◆野口 信太朗 氏 熊本市 起業・新産業支援室長

◆町野 孝裕 氏 XOSS POINT. コミュニティコーディネーター

登壇テーマ:熊本版スタートアップエコシステム構築に向けたコミュニティの形成

【登壇概要】

本市では、熊本からスタートアップを継続的に生み出す『熊本版スタートアップエコシステム』の構築を目指し、起業家や支援者をはじめとした多様な関係者が集い、ともに新しい社会を作り出す拠点として、スタートアップ支援施設「XOSS POINT.(クロスポイント)」を設置し、日々様々な取組を行っています。

今回は、『XOSS POINT.』での起業・創業支援を含め、本市のスタートアップ支援や熊本での起業の際に活用いただける移住に関する施策情報などについてご案内します。

また、合わせて3月5日に開催予定の「火の国サウナピッチ」についてもご紹介します!

施設URL:https://xosspoint.jp/

⑦14:00-14:25 取組紹介

登壇者:岡田 義己 氏

株式会社みらいワークス 新規事業開発・推進部 イノベーション推進チーム 所轄

登壇テーマ:地方自治体と推進するプロ人材伴走型アクセラレータープログラムについて~「仙台発」のTGA (Tohoku Growth Accelerator) の事例から~

【登壇概要】

なぜ、自治体主催のプログラムにプロ人材の伴走が重要なのか?

スタートアップや新規事業に挑戦する企業の成長を支援する「仙台発」のTGA (Tohoku Growth Accelerator)の事例をもとに、スタートアップ創出させるための苦悩、それを乗り越えるためのプロ人材活用や取り組みをお届けします。

URL: https://startup-tohoku.jp

⑧14:30-14:55 取組紹介

登壇者:伊藤 諒 氏

札幌市経済観光局経済戦略推進部イノベーション推進課 スタートアップ推進担当係長

登壇テーマ:札幌・北海道におけるオープンイノベーションの取組実績と今後の方向性紹介

【登壇概要】

札幌・北海道でのスタートアップムーブメントの創出を図るSTARTUP CITY SAPPOROプロジェクトでは、さっぽろ連携中枢都市圏内の12市町村と連携し、圏内の地域・行政課題を国内外のスタートアップとの協働により解決を目指す、行政オープンイノベーションプロジェクト「Local Innovation Challenge HOKKAIDO」を2020年より展開しています。

2022年度で3年目の取り組みとなる本プログラムは、過去2年間で農業・教育・医療等といった分野の事業領域を持つスタートアップ計7社を採択しています。(2022年度は10社採択予定です)

2023年度についても、札幌・北海道からオープンイノベーションの風を吹かせるため、引き続きスタートアップからの事業提案について募集を予定していますので、募集開始したら応募をお願いします。

【参考URL】

国内最大級の行政オープンイノベーションプロジェクト「Local Innovation Challenge HOKKAIDO」

https://startup-city-sapporo.com/oi/

⑨15:00-15:25 取組紹介

登壇者:湯川 卓宏 氏

一般社団法人京都知恵産業創造の森 スタートアップ推進部長(京都府商工労働観光部から出向)

登壇テーマ:スタートアップの創出・成長への支援と京都のエコシステムの構築

【登壇概要】

スタートアップにおける「京都」の魅力を紹介するとともに、京都発スタートアップの現状やグローバルな展開に取り組まれているスタートアップを紹介します。

また、スタートアップの創出やアントレプレナーシップに関する取組み、資金調達・起業家コミュニティの形成など、スタートアップの成長を支援する京都スタートアップ・エコシステムのメニューを紹介します。

最後に、世界に伍するスタートアップ・エコシステムのグローバル拠点として選定された「京阪神地域」において、各都市が連携して取り組む大学発スタートアップの連続した創出や、グローバルな展開に挑戦する関西のスタートアップをサポートする取組みなどを紹介いたします。

京都及び京阪神のスタートアップ・エコシステムの取組にご関心のあるスタートアップ、事業会社及びVC/CVC等の皆様からのお問い合わせをお待ちするとともに、他地域のスタートアップ拠点との連携も進めていければと思います。

Webサイト:京都スタートアップ・エコシステム https://kyotostartup.jp/

主催:港区立産業振興センター指定管理者 みなと・キャンパス・リログループ

事業担当:株式会社キャンパスクリエイト(電気通信大学TLO)

【問い合わせ先】

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部 042-490-5728

お申し込み時にご提供いただいた個人情報は主催、共催者で適切に管理いたします。

是非ご参加ください。

産業振興センターは「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設です。2022年4月、札の辻スクエア内にオープンいたしました。 9Fにはコワーキングスペースとビジネスサポートファクトリーがあり、スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。 利用者同士の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境を提供いたします。

港区立産業振興センターではコワーキングスペースおよびビジネスサポートファクトリーの見学会を行っております。

*産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

(利用例)

区内団体がホール大(定員280名、広さ約216㎡)を非営利目的で

午後(13:00~17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

2021年1月15日(金) SHINAGAWAイノベーションフォーラム2021 in 五反田バレー~ニューノーマル時代におけるDX戦略の新潮流~を開催します。ぜひご参加くださいませ。

https://shinagawa-ism.com/event/innovation-forum2021/

【開催日】

2021年1月15日(金) 10:00~18:15

【開催趣旨】

品川区では、情報通信業の皆様の交流・連携の促進による新たなビジネスの創出やビジネスチャンスの獲得などを目的とした取り組みを進めており、本取り組みの一環としてオンラインシンポジウムを開催します。

新型コロナウイルス感染症の影響で社会・経済の構造的な変化が避けられない状況を迎えており、ニューノーマル時代においてビジネスを継続・発展し続けるためにはICTの活用が不可欠な要素となっています。

本シンポジウムでは最先端のICT/デジタル技術の紹介をはじめ、ビジネス現場での活用事例を交えたDXの新しい潮流をわかりやすく解説します。

【申込方法】

オンラインツール「EventHub」を利用します。

【定員】

1000名

※EventHubでは、登壇者との交流・質問交流など、オンライン上でコミュニケーションを図ることができます。

【注意事項】

・EventHubではVimeoの動画配信機能と連携してイベントを実施します。Vimeoの閲覧が制限されている環境の場合、動画が表示されない場合があります。

・参加者のPC環境(スペックや通信環境など)によって閲覧できない可能性があります。予めご承知おきください。

【タイムスケジュール】

主催者挨拶 10:00~10:05 品川区

大手企業・スタートアップ企業等によるDX推進事例紹介①

社会・産業のデジタル化(ビジネストランスフォーメーション)

講演1 10:10~10:40

公益社団法人企業情報化協会 特別顧問 五十嵐 弘司 氏(元味の素株式会社 取締役専務執行役員)

『誰にでもわかるDXを推進するための要点~これからデジタル化に取り組む方へ~』

デジタル化やDXという言葉が氾濫し、場面によってその意味するところや目指すものが異なり、混乱を招くことが生じ始めています。この講演では、デジタル化の原点に立ち戻り、デジタルに関わる言葉やその取り組みの進化等について、実例なども交えやさしく解説します。そして、デジタル化を推進しDXに取り組むポイントまで導きます。

講演2 10:50~11:20

全日本空輸株式会社 デジタル変革室 イノベーション推進部 部長 野村 泰一 氏

『ANAが進めるDXとは』

ANAはこの数年、システム環境、プロセス、組織文化、人財などを変えつつDXを推進しています。更に推進の過程でナレッジ、IT組織の役割、社内プロモーションなどを実践的に培いつつあります。コロナ禍という大変厳しい状況ですが、このような状況だかこそ、強化をすることがANAの戦略です。いまだチャレンジ中であるANAの取り組みについてご紹介したいと思います。

AI・IoT活用イノベーション創出支援事業成果発表/東京商工会議所の取組

11:25~11:35 東京システムハウス株式会社 『商店街× DX サービス』

11:40~11:50 株式会社ハイボット 『「HiBox」社会インフラ点検・維持管理ソリューションをスマートに』

11:55~12:00 東京商工会議所品川支部 ICT利活用推進事業について

基調講演 13:10~13:50

東京大学大学院情報学環・学際情報学府准教授 高木 聡一郎 氏

『デフレーミング概念から見るDXの本質と今後の展望』

東京大学大学院情報学環准教授。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)主幹研究員を兼務。国際大学GLOCOM教授等を経て2019年より現職。これまでに、国際大学GLOCOMブロックチェーン経済研究ラボ代表、ハーバード大学ケネディスクール行政大学院アジア・プログラム・フェローなどを歴任。専門分野は情報経済学、デジタル経済論。主な著書に「デフレーミング戦略 アフター・プラットフォーム時代のデジタル経済の原則」(翔泳社)など。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。

大手企業・スタートアップ企業等によるDX推進事例紹介②

組織運営・働き方のデジタル化(フューチャーオブワーク)

講演3 14:00~14:30

株式会社日立ソリューションズ スマートライフソリューション事業部 働き方改革エバンジェリスト 伊藤 直子 氏

『テレワークを前提とした働き方の実現に向けて』

新型コロナウィルス感染拡大によりテレワークを余儀なくされるなど、働き方が急激に変化しています。在宅テレワークは移動時間の削減などメリットも多くありますが、一方で、コミュニケーションの希薄化や残業増、切替の難しさなど課題も明らかになってきています。そのような課題に対する当社の取り組みと、仮想オフィスや勤務管理のソリューションについてご紹介します。

講演4 14:35~15:00

株式会社ヒトカラメディア 代表取締役 高井 淳一郎 氏

『DXの先に必要な、チームのための「働く場」の在り方とは』

ヒトカラメディアは『「働く場」と「働き方」からいきいきとした組織と個人を増やす』をビジョンに掲げ、様々な「働く場」をお客様に伴走しながら手掛けてきました。本講演は、コロナ禍をきかっけにDXが加速し、様々な業務やコミュニケーションがデジタル化していくその中で、リアルな「働く場」をどう考えていくかがテーマです。チームにプラスの作用をもたらすために、どう変えていくべきか、立地から空間、プロジェクト自体のプロセスに及ぶまで、考えるべき観点についてお話します。

講演5 15:05~15:25

アディッシュ株式会社 経営企画本部 BIチーム データエンジニア 境野 高義 氏

『データリテラシーの向上とデータ活用の仕組み構築』

テクノロジーやサービスの新領域で、戦略的カスタマーサポート、投稿・リスクモニタリング、ネットいじめ対策やICTリテラシー講演などソーシャルグッドな事業を展開しています。社内でデータ活用を進めるにあたり、RPAやDXのツールに頼るのではなく、従業員一人ひとりのデータリテラシーの向上、および自分たちに合うデータ基盤の構築を推進しています。「現場の現状把握・業務改善のためのデータ」「経営数字としての事業データ」両面からの取り組みを紹介します。

デジタル化に対応したビジネス創造(デジタルエコノミー)

講演6 15:35~15:55

株式会社TRUSTDOCK 代表取締役・CEO 千葉 孝浩 氏

『デジタル社会における本人確認・eKYCと身分証のデジタル化について』

株式会社TRUSTDOCK代表取締役。公的個人認証とeKYCに両対応したデジタル身分証アプリと、各種法規制に対応したKYC業務のAPIインフラを提供するKYCの専門機関。フィンテックやシェアサービスのeKYCをはじめ、行政手続きや公営ギャンブル等、あらゆる業界業種のKYCを、24時間365日提供中。本人確認以外にも、銀行口座確認や、法人在籍確認、マイナンバー取得など、社会のデジタル化に必要なプロセスを提供し、デジタル・ガバメント構築を民間から促進している。

講演7 16:00~16:20 LasTrust株式会社 CEO 圷 健太 氏

『ブロックチェーン技術を用いたデジタル証明書の社会実装例』

多摩美術大学卒。起業家、クリエイター。2009年 EPSONカラーイメージングコンテスト入賞。2013年、タイに渡り動画マーケティング企業RAWLENS創業。2018年、TOYOTA主催アートキャンプにデザイン講師として招かれ、タイ現地の大学生を対象にデザインメソッドを講義。2019年、経産省主催「ブロックチェーンハッカソン2019」にて、受賞。同年、ブロックチェーン証明スタートアップ「LasTrust 」を創業。起業歴と海外での7年の経営スキル、動画、デザイン等のクリエイティビティを活かし、LasTrustではCEOとして経営企画、マーケティング統括、資本政策、アートディレクションを担当。

講演8 16:25~16:45

株式会社よりそう 取締役副社長COO 篠崎 新悟 氏

『ライフエンディング(葬儀・供養)領域におけるDX事例と可能性』

2002年に新卒でアリコジャパン(現:メットライフ生命)に入社し、ダイレクトマーケティングビジネスに従事。2006年に株式会社リクルートに移り、住宅領域のポータルサイト(紙・webメディア)を展開するSUUMO事業に携わる。2014年に子会社である株式会社ホームプロの代表取締役社長に就任後、2017年より株式会社リクルートの戸建・流通・請負営業統括本部の部長を歴任。「社会の不」解消に取り組むため、2019年4月に株式会社よりそうに参画し、2020年7月より現職。

顧客との関係のデジタル化(カスタマーエンゲージメント)

講演9 16:55~17:15

株式会社空色 CFO兼CSO 瀧 直人 氏

『顧客体験をあげる!顧客化ノウハウを持つオンライン接客とは?!』

コロナ禍を経て、DXの「次の一手」を模索しているところではないでしょうか。本講演ではウィズコロナの時代、企業とお客様の接点が難しくなっているなかオンライン接客がもたらす顧客体験やLTV(顧客生涯価値)向上について実際の事例を交えて紹介させていただきます。

講演10 17:20~17:40

ヘイ株式会社 広報PR 上野 敦稀 氏

『コロナ適応した小売業のあり方とは~EC・オンライン接客活用~』

ヘイ株式会社は、お店のデジタル化を推進していきます。コロナを機に急速に伸びたEC市場や、ニュースタンダードになりつつある、オンライン接客などでのサービス提供。それらには、地元の商圏をデジタル移行させる観点と、地域経済にとっての外貨を獲得するという二面のメリットがあります。弊社が提供している、自分で本格的なネットショップがつくれる「STORES」や、集客ができるネット予約システム「STORES予約」などの具体的な活用方法を、事例を交えながらお伝えします。

講演11 17:45~18:05

株式会社Pathee 代表取締役 寺田 真介 氏

『小売店舗のDXにおける、これからのデジタル販促について』

株式会社Patheeは、「テクノロジーで人々と小売コミュニティを繋げることで社会にインパクトを与える』をビジョンとし、店舗のあらゆる情報をストレスなくインターネットで探せ、出会える未来」を実現しようとしている会社です。本講演では、現状の小売店舗が抱える課題と、デジタルを活用した販促と及びその可能性についてご紹介させて頂きます。

五反田バレーの取り組み紹介・挨拶

18:10~18:15 一般社団法人五反田バレー

主催:品川区

共催:一般社団法人五反田バレー、東京商工会議所品川支部

運営:株式会社キャンパスクリエイト(電気通信大学TLO)

【問い合わせ先】

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部 042-490-5728

お申し込み時にご提供いただいた個人情報は主催、共催者で適切に管理いたします。

2020年8月5日(水) 、「SHINAGAWAイノベーションフォーラム in 五反田バレー」~With/AfterコロナにおけるITの利活用~ デジタルエコノミー|スタートアップ|オープンイノベーション~」をオンラインツールEventHubを活用したオンラインイベントとして開催いたします。ぜひご参加くださいませ。

パンフレットデータ:

https://www.campuscreate.com/wp-content/uploads/2008_sng_innovation.pdf

【イベント名】

「SHINAGAWAイノベーションフォーラム in 五反田バレー」~With/AfterコロナにおけるITの利活用~ デジタルエコノミー|スタートアップ|オープンイノベーション~

【開催日】

2020年8月5日(水) 12:30~17:25

【会場】

オンライン

【参加費】

無料

【定員】

1000名

【開催趣旨】

品川区では、情報通信業の皆様の交流・連携の促進による新たなビジネスの創出やビジネスチャンスの獲得などを目的とした取り組みを平成29年度から進めています。本取り組みの一環として、オンラインシンポジウムを開催します。

本シンポジウムでは、デジタルエコノミーの第一人者による基調講演や参加企業によるオープンイノベーションに係る取り組みや、製品・サービスの活用事例の紹介を通じて、イノベーション創出やネットワーク構築のきっかけとなる場をご提供します。

【全体プログラム】

01主催者挨拶 12:30~12:35

02 基調講演1 12:35~12:55

講演者:関東経済産業局 地域経済部 産業技術革新課長 門田 靖 氏

発表テーマ:「オープンイノベーション推進・スタートアップ支援政策について」

経済産業省関東経済産業局では、オープンイノベーション(OI)を通じた新たな付加価値の創出に向けて、OIに意欲的な地域企業やスタートアップ、支援機関が集まるプラットフォームを構築しています。

政府のオープンイノベーション推進・スタートアップ支援政策の方向性や、OIによる事業創造を実現したマッチング事例、企業・支援機関の皆様にご活用いただける施策を紹介します。

途中休憩 12:55~13:05

03 基調講演2 13:05~13:45

講演者:東京大学大学院 経済学研究科 柳川 範之 教授

発表テーマ:「デジタルエコノミーとイノベーションの今後を考える」

コロナ禍をきっかけとして、デジタルエコノミーが急速に進展しつつあります。これは、これからのスタートアップ企業にとって大きなチャンスであるとともに、どんな企業にとっても可能性を広げる動きでもあります。どのような形でデジタル化が進展していくのか、どんなチャンスが広がっていくのか、スタートアップ企業がみるべきポイントは何か、オープンイノベーションを生み出すには何が必要なのか、といった点を中心に考えていきます。

04 基調講演3 13:50~14:20

講演者:株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ 代表取締役社長 稲川 尚之 氏

発表テーマ:「オープンイノベーション促進におけるCVCの役割〜アフターコロナにおける今後の可能性〜」

NTTドコモ・ベンチャーズはNTTグループのコーポレートベンチャーキャピタルとして10年以上にわたり一貫して投資・協創を推進してきた。

この中で見えてきた日本型オープンイノベーションにおけるCVCの役割・課題とともに、イノベーション創出に向けて大企業とスタートアップとの協創促進が特にこのアフターコロナ下において重要になりつつある点についてこれまでの取り組みを交えて紹介する。

途中休憩 14:20~14:30

05 基調講演4 14:30~14:50

講演者:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社サービスデザイングループ SD企画統括部 菰田 哲也 氏、五十嵐 知宏 氏

発表テーマ: 「Innovation Space DEJIMAとCTC Innovation Partnersで挑戦するビジネス共創」

2017年より共創スペースとしてInnovation Space DEJIMAを、CVCとしてCTC Innovation Partnersを設立し、これまでの多様な業界におけるビジネス基盤を活かし、企業の架け橋となることで新たな価値創出に日々チャレンジしています。テクノロジーで社会課題解決をするためのこれまでの取組み事例と今後の活動プランについてご紹介します。

06 基調講演5 14:55~15:25

講演者:マネーフォワードシンカ株式会社 シニアコンサルタント 山本 華佳 氏

発表テーマ:「スタートアップの成長を支えるエコシステムの構築について」

PMF、資金調達、EXITとスタートアップが乗り越える山は多く、その都度様々なプレイヤーと協力しながら企業成長を実現します。

マネーフォワードグループでは自社もスタートアップとして成長してきた経験を活かし、多数のプレイヤーを巻き込みながらスタートアップ業界を盛り上げるための

エコシステムの構築を目指しています。本講ではその過程についてお話致します。

途中休憩 15:25~15:35

07 withコロナに活用できる製品・サービス紹介1 15:35~15:45

講演者:モビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏 氏

発表テーマ:「テレワークを支えるSupportTech~チャットやAI電話自動化の活用事例~」

The Support Tech Companyとして「テクノロジーで顧客サポートを変革する」をミッションに掲げ、企業のコンタクトセンターや自治体向けに、チャットシステムやAI電話自動応答システムを開発・提供しています。テレワークや問い合わせ対応業務の効率化を支える、チャットシステムやAI電話自動応答システムの活用事例をお話します。

08 withコロナに活用できる製品・サービス紹介2 15:45~15:55

講演者:ペーパーロジック株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 横山 公一 氏

発表テーマ:「「電子のハンコ」で出社いらずのテレワークを!」

社会的距離を前提とした新しい社会では紙の書類が足かせとなります。会社はテレワーク・リモートワークを奨励しているのに「紙とハンコ」のために出社しなくてはならない。日本のハンコ文化は限界にきているのかもしれません。「電子のハンコ」を利用すれば、紙書類の郵送の手間や押印に無駄な時間をかける必要はなくなります。しかもペーパーロジックなら法令対応も万全、安心して書類をペーパーレス化することができます。

09 withコロナに活用できる製品・サービス紹介3 15:55~16:05

講演者:セーフィー株式会社 アライアンス戦略室長 小室秀明 氏

発表テーマ:「現地へ行かずに目視&会話、「遠隔確認」で感染リスク低減」

これまでは店舗や現場など現地に訪れての確認業務が当たり前でしたが、コロナ禍において、建設業界では国交省が3月に策定した「遠隔臨場」の試行を推進するなど、様々な業界で働き方の変革を迎えております。

感染拡大防止対策のみならず、業務の効率が改善されるなど、クラウド録画を活用し多業界での働き方が変わってきています。

クラウド録画サービスシェアNo.1の「Safie(セーフィー)」が実際に利用された「遠隔〇〇」の実例含めお話いたします。

途中休憩 16:05~16:15

10 基調講演6 16:15~16:40

講演者:株式会社ホロラボ 代表取締役 CEO 中村 薫 氏

発表テーマ:「AR/MR技術を核としたスタートアップの成長戦略」

AR/MRのような新しい技術をお客様に提供するために会社を立ち上げました。

今までお客様と会話する中で「省人化」というキーワードで取り組むことが多かったのですが、COVID-19以降は「遠隔コミュニケーション」という文脈が新たに加わりました。

本セッションでは最新技術の適用を、技術とサービスで切り開く方法についてお話します。

11 基調講演7 16:45~17:15

講演者:株式会社ギフティ 執行役員 森 悟朗 氏

発表テーマ:「ギフティが提供する『人と街』をつなぐデジタルソリューション『地域活性プラットフォーム』の可能性」

株式会社ギフティは、五反田バレーに本社を置き、『ギフトで、「人と人」「人と企業」「人とまち」をつないでいく。』というミッションのもと「世界一のeギフトカンパニー」を目指す企業です。本講演では、ギフティが提供する「人とまち」をつなぐ自治体、地域団体向けのデジタルソリューション「地域活性プラットフォーム」について誕生秘話からWith コロナの今、そして今後の可能性についてご紹介させて頂きます。

12 閉会挨拶 17:15~17:25

一般社団法人五反田バレー

【本イベントご参加に当たって】

本イベントではオンラインマッチングツールEventHubを用いてご参加いただきます。EventHubでは、登壇者との交流・質問交流など、オンライン上でコミュニケーションを図ることができます。

※注意事項

・EventHubではYoutubeLiveの動画配信機能と連携してイベントを実施します。Youtubeの閲覧が制限されている環境の場合、動画が表示されない場合があります。

・参加者のPC環境(PCのスペックや通信環境など)によって閲覧できない可能性があります。予めご承知おきくださいませ。

主催:品川区

共催:一般社団法人五反田バレー

後援:関東経済産業局、関東総合通信局

協力:伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

運営:株式会社キャンパスクリエイト(電気通信大学TLO)

【申込方法】

下記ページからお申込みください。

https://client.eventhub.jp/form/37b924d6-d937-4d04-bcd0-9d325d9345ad?isTicketSelected=true

【問い合わせ】

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部 042-490-5728

【イベント名】

きたくなるMONOづくりセミナー -下町 町工場の挑戦!-

【日時】

2020年3月18日(水) 15:00~17:00

【会場】

北とぴあ 7階第一研修室

〒114-8503 東京都北区王子1丁目11-1

●JR京浜東北線王子駅 北口より徒歩約2分

●東京メトロ南北線王子駅 5番出口直結

【定員】

80名

【参加費】

無料

【お申込方法】

パンフレットをダウンロードいただき、申込欄をご記入の上、FAX(03-5390-1141)でご送付ください。

【講師】

株式会社浜野製作所 代表取締役CEO 浜野 慶一 氏

(講師プロフィール)

1962年東京都墨田区生まれ、1985年東海大学政治経済学部経営学科卒業、同年都内板橋区の精密板金加工メーカーに就職。1993年創業者・浜野嘉彦氏の死去に伴い、(株)浜野製作所 代表取締役に就任、現在に至る。

(講演内容)

浜野製作所では「おもてなしの心」「スピード・実行・継続」をキーワードに、常に新しいものづくりにチャレンジしております。講演では会社の経営理念を主軸として、これまでの弊社の歩み(経営理念が生まれるきっかけとなった工場焼失からの復活とその後の活動)や今後の展望、進むべき道のりについてお話しさせていただきます。

中小ものづくり企業として、単純な下請け体質を脱却するには従来の経営体制のままではいられません。弊社が積極的に取り組んできた電気自動車HOKUSAI・深海探査艇江戸っ子1号を始めとした産学連携プロジェクトや、2014年にスタートした新事業Garage Sumidaでのベンチャー企業支援など、具体的な活動事例のご紹介を通して、中小製造業のあり方とは何かを考えるきっかけにして頂ければ幸いです。

【主催】東京都北区

【企画運営】株式会社キャンパスクリエイト

【問い合わせ先】東京都北区 地域振興部 産業振興課 商工係宛

![]()